高分子分散剤の構造設計手法の開発技術より、

材料系に応じた微粒子分散プロセスの設計的な構築を実現する。

理工学部 化学・生命系学科

大学院環境情報研究院 人工環境と情報部門

研究概要

機能性微粒子やナノ粒子は電子・化成品・医薬化粧品・食品・塗料などのあらゆる場面で、セラミックス、ポリマーコンポジット、コロイド状分散体、造粒粉末など形で利用されています。このような複合材料の機能性は微粒子の大きさや分散状態により多大な影響を受けるため、材料を調製する過程での自在な微粒子分散・配列制御技術の構築が複合材料の高機能化や機能制御に向けて重要な鍵になっています。このような背景を受けて、微粒子材質に応じた各種表面設計技術の開発、微粒子表面構造の精密制御による各種溶媒における粒子分散安定性の制御および微粒子の複合材料中における配列制御法について検討しています。また、これらの微粒子分散・配列技術を用いた複合材料の高機能化に向けても取り組んでいます。

アドバンテージ

微粒子やナノ粒子で構成される複合材料を設計・開発する過程では、用途に応じて様々な材質の微粒子を様々な性質の溶媒(有機溶剤や各種液状樹脂、モノマーを含む)に分散化したうえで、微粒子の配列構造を制御する必要性に直面します。微粒子の分散制御にむけては微粒子材質と溶媒種の組み合わせに応じた適切な表面構造設計が必要になりますが、系に応じた表面構造の設計指針やその手法は経験的な試行錯誤を経て調整されていることが少なくありません。本研究では、微粒子材質を選ばない表面修飾剤の固定化技術や、多種の溶媒種に高い親和性を示す修飾基の設計、高分子分散剤のカスタムメードな構造設計手法の開発などを基盤技術として、材料系に応じた微粒子分散プロセスの設計的な構築を実現します。

事例紹介

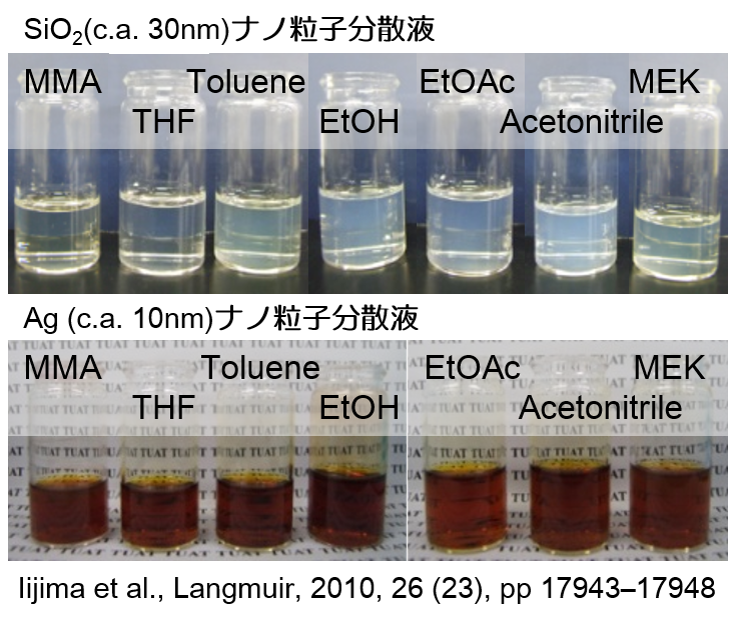

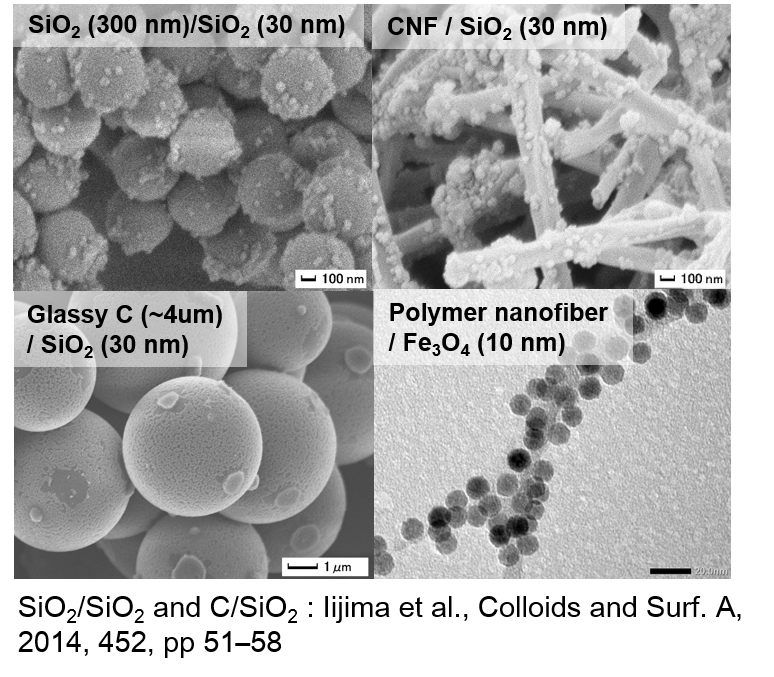

様々な有機溶媒に対応可能な機能性アニオン性界面活性剤(吸着基付近で親水鎖と疎水鎖に分岐した特異構造を有する)の利用や、交互吸着プロセスを一例とした多段階表面修飾技術を構築することで、様々な機能性ナノ粒子を多くの有機溶媒や樹脂材料に均一分散させる技術の構築に成功しています。また、このように界面構造設計した微粒子間の相互作用を積極的に利用して、液中で各微粒子の分散性を保ったまま複合粒子を調製する簡便なプロセスの構築にも成功しています。

主な所属学会

化学工学会 / 粉体工学会 / 日本セラミックス協会 / The American Ceramic Society / American Chemical Society

主な論文

『Rapid three-dimensional structuring of transparent SiO2 glass using interparticle photo-cross-linkable suspensions』「Commun Mater, 1, 30」 2020

『Polymer Ligand Design and Surface Modification of Ag Nanowires toward Color-Tone-Tunable Transparent Conductive Films』「ACS Appl. Mater. Interfaces, 13,11, pp.13705-13713」 2021

『Polyethyleneimine–Oleic Acid Complex as a Polymeric Dispersant for Si3N4 and Si3N4-Based Multicomponent Nonaqueous Slurries』「Ind. Eng. Chem. Res. 2015, 54, 51, 12847–12854」

主な特許

特許第6871542号「無機物成形体およびその製造方法」

特許第5369310号「ナノ粒子体及びその製造方法」

主な著書

「最近の化学工学68 塗布・乾燥技術の基礎とものづくり―新素材の利用と次世代デバイスへの展開」

三恵社 2020

「粉体の表面処理・複合化技術集大成」テクノシステム 2018

「初歩から学ぶ粉体技術」森北出版 2011