海岸における波と砂層の相互作用、また、自然に根差した解決策

(Nature Based Solution: NBS)についても取り組みを行っています。

大学院都市イノベーション学府

都市科学部 都市基盤学科

理工学部 建築都市・環境系学科 都市基盤EP

総合学術高等研究院(IMS)研究者

研究概要

海岸工学、海岸環境工学を専門とし、室内実験や現地調査結果を基に沿岸域における土砂移動、地形変化メカニズムの解明、数値モデルの開発等に関する研究を行っています。研究領域は浅海域から沿岸域、沿岸陸上領域となりますが、トピックとして底質移動・地形変化(底面砂層物性と底質移動との関係、養浜など、沿岸環境(NBS、波浪音など)、沿岸防災(沿岸リスク評価、津波洗堀など)、沿岸開発(洋上風力モノパイル洗堀など)などに関する検討を行っています。

アドバンテージ

砕波帯内外の土砂移動、地形変化等に関するテーマを主としながらも、沿岸環境保全、沿岸リスク評価に関する研究など幅広い分野の検討を実施しています。高波浪や高潮、津波など沿岸域水害に関わる問題についても扱っています。解析では海岸工学からの面のみならず、砂層内物性と底質移動の関係についての検討など地盤工学の側面からの検討も行っており、さらに、NBSを取り入れた沿岸保全の提案など、近年生じている新たな問題についても積極的に検討を行っています。

事例紹介

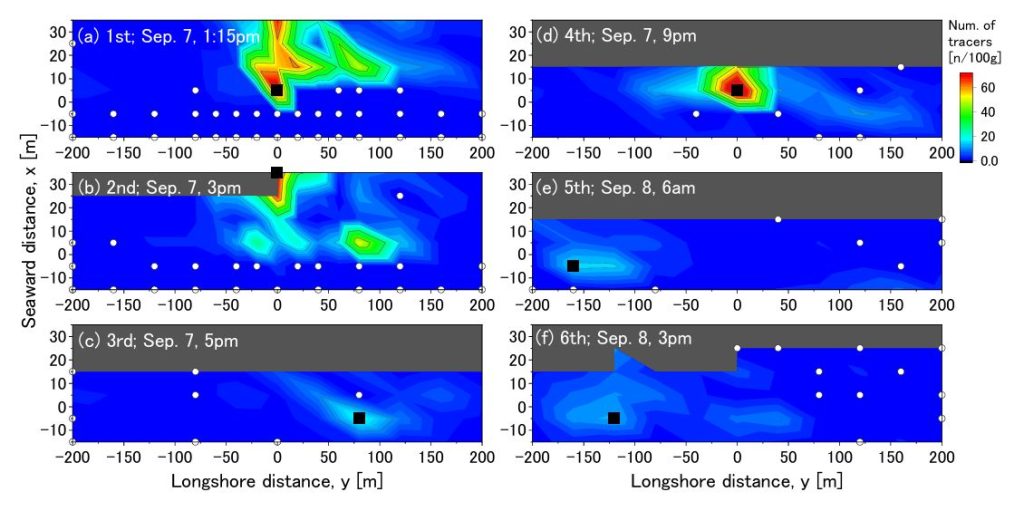

・砕波帯内外における底質移動特性とそれによる地形変化への影響、関係の解明を目的として、蛍光砂

図1. 赤色蛍光砂トレーサーの空間分布とピーク検出位置(正方形)

(a) 9月7日午後1時15分の1回目のサンプリング (d) 9月7日午後9時の4回目のサンプリング

(b) 9月7日午後3時の2回目のサンプリング (e) 9月8日午前6時の5回目のサンプリング

(c) 9月7日午後5時の3回目のサンプリング (f) 2021年9月8日午後3時の6回目のサンプリグ

※白丸はトレーサーが検出されなかった場所を示す

主な所属学会

土木学会 / 日本沿岸域学会 / 日本海洋政策学会

主な論文

『Field study of sediment transport dynamics in swash zone using fluorescent sand tracers』・「Coastal Engineering Journal」・2025

『X線CT装置を用いた砂層間隙率動的計測の試み』・「土木学会論文集B2(海岸工学)」・2024

『Artificial neural network based model to predict mega cusp characteristics in Hasaki, Japan』・「Geomorphology」・2024

主な著書

「図説台風の事典(分担)」・朝倉書店・2025

「水理公式集例題集(2024年版)(分担)」・土木学会・2024

「Coastal Disaster Surveys and Assessment for Risk Mitigation(分担)」・CRC press, Taylor & Francis・2022

主な研究機器・設備

二次元断面造波水路(2本)

水平型多層流向流速計(H-ADCP)

各種室内実験・現地調査用計測機器

主な地域活動(国内、特に神奈川県内)

神奈川県港湾審議会

関東地方整備局事業評価監視委員会

国土技術政策総合研究所技術提案評価審査会